Buku Favoritmu Tidak Salah, tapi Tidak Cukup

Imajinasi yang miskin hanya menjanjikan pelarian sesaat.

Oleh Benny Arnas

____

Pada 2014, Pew Research Center merilis laporan tentang kebiasaan membaca orang dewasa di Amerika Serikat. Salah satu temuannya sederhana namun penting: mayoritas pembaca memilih buku yang memberi rasa nyaman. Buku-buku itu dibaca untuk relaksasi, hiburan, dan pelarian singkat dari rutinitas. Temuan serupa muncul dalam laporan-laporan industri buku yang dirilis Nielsen BookScan pada dekade terakhir, yang menunjukkan bahwa rak best seller di banyak negara hampir selalu dikuasai buku motivasi, pengembangan diri, fiksi populer, memoar ringan, dan bacaan bertema gaya hidup.

Fakta ini tidak perlu disesali. Justru dari sanalah kebiasaan membaca sering kali lahir.

Saya selalu menyarankan kepada siapa pun yang baru membangun kedekatan dengan buku untuk memulainya dari bacaan yang paling disukai, paling dekat, dan paling mudah dicerna. Dari buku yang membuat kita ingin terus membuka halaman berikutnya tanpa merasa terintimidasi. How to, buku motivasi, fiksi pop, kisah inspiratif, memoar tokoh publik, bacaan hiburan, bahkan buku bertema hobi adalah pintu masuk yang sah dan efektif.

Saran ini bukan hanya soal topik. Ia juga soal bagaimana teks disajikan. Bahasa yang akrab, struktur yang lurus, konflik yang jelas, dan alur yang tidak berlapis-lapis membuat pembaca tidak perlu bekerja terlalu keras. Dalam psikologi kognitif, kondisi ini dikenal sebagai cognitive ease. Daniel Kahneman, dalam bukunya Thinking, Fast and Slow (2011), menjelaskan bahwa manusia secara naluriah menyukai informasi yang mudah diproses. Otak selalu berusaha menghemat energi, dan teks yang terasa ringan memberi sensasi aman serta menyenangkan.

Karena itulah buku-buku semacam ini mudah menjadi best seller. Ia memberi rasa berhasil. Satu buku selesai dibaca, lalu pembaca terdorong mengambil buku berikutnya. Kebiasaan pun tumbuh. Dalam tahap awal membangun minat baca, ini adalah fondasi yang sangat penting. Banyak orang gagal mencintai buku bukan karena malas, tetapi karena terlalu cepat dipaksa membaca teks yang belum siap mereka hadapi.

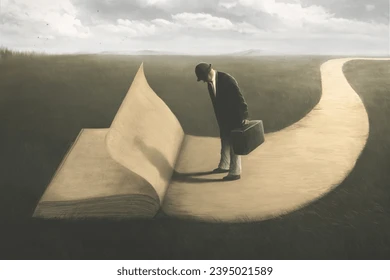

Namun membaca tidak seharusnya berhenti pada kenyamanan. Masalah muncul ketika bacaan yang mudah dan menyenangkan itu menjadi satu-satunya asupan pikiran. Di titik ini, membaca masih memberi hiburan, tetapi tidak lagi mendorong perubahan. Padahal membaca, sejak awal peradaban tulis, adalah alat untuk menggeser cara pandang manusia terhadap hidupnya.

Untuk memastikan bahwa kita berkeinginan berubah, sedang berubah, dan akan terus berubah, kita tidak bisa terus-menerus mengonsumsi jenis bacaan yang sama. Seperti tubuh, pikiran juga membutuhkan variasi nutrisi. Bacaan yang terlalu dekat dengan pengalaman kita hanya akan mengulang keyakinan yang sudah ada. Ia jarang mengganggu, jarang memancing pertanyaan, dan hampir tidak pernah memaksa kita merombak posisi diri.

Sejumlah penelitian mendukung hal ini. Pada 2013, David Kidd dan Emanuele Castano menerbitkan riset mereka di jurnal Science yang menunjukkan bahwa membaca fiksi sastra, yakni teks yang menuntut keterlibatan kognitif dan emosional lebih tinggi, dapat meningkatkan theory of mind atau kemampuan memahami perspektif orang lain. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidaknyamanan saat membaca bukan tanda kegagalan, melainkan indikasi bahwa pikiran sedang bekerja lebih dalam.

Di sinilah bacaan yang sering dicap “berat” menemukan perannya. Filsafat, sastra serius, sejarah, atau esai-esai reflektif tidak selalu menawarkan kesenangan instan. Kadang kita harus berhenti, mengulang, bahkan merasa tersesat. Namun justru dari proses itulah, cara berpikir pelan-pelan bergeser.

Banyak tokoh besar mengalami fase ini. Malcolm X, dalam The Autobiography of Malcolm X yang dituturkan kepada Alex Haley, menceritakan bagaimana di penjara ia mulai membaca apa saja yang tersedia. Dari surat kabar hingga kamus. Dari sejarah populer hingga filsafat dan politik. Bacaan-bacaan itulah yang membentuk ulang kesadarannya tentang ras, kekuasaan, dan martabat manusia.

Hal serupa dapat ditelusuri pada Pramoedya Ananta Toer. Ia tidak hanya membaca sastra, tetapi juga arsip sejarah, laporan kolonial, dan teks-teks dunia yang menuntut ketekunan. Dari perjumpaan dengan bacaan-bacaan itulah lahir karya-karya yang tidak sekadar bercerita, tetapi juga menggugat ingatan kolektif.

Namun prinsip ini berlaku dua arah. Mereka yang menjadikan bacaan berat sebagai favorit juga tidak seharusnya mengurung diri di sana selamanya. Membaca teks yang terus-menerus menuntut konsentrasi tinggi dapat melelahkan secara mental. Pikiran membutuhkan jeda agar tidak mengeras.

Karena itu, banyak pemikir besar justru menjaga keseimbangan. Umberto Eco secara terbuka mengakui kecintaannya pada novel detektif dan budaya populer. Albert Einstein, dalam berbagai kesaksian biografis, dikenal menikmati bacaan fiksi dan sastra. Mereka memahami bahwa rekreasi mental bukan lawan keseriusan, melainkan syarat agar keseriusan tetap hidup.

Meninggalkan bacaan yang disukai, baik yang ringan maupun yang berat, dibutuhkan untuk dua tujuan. Pertama, untuk meningkatkan kualitas diri dengan memperluas cakrawala berpikir. Kedua, untuk memberi kesempatan bagi diri beristirahat dan bermain. Perpindahan ini menjaga hubungan kita dengan buku tetap lentur dan berumur panjang.

Segalanya, pada akhirnya, bermula dari apa yang kita “makan”. Nutrisi pikiran menentukan jenis imajinasi yang tumbuh. Imajinasi yang miskin hanya menjanjikan pelarian sesaat. Imajinasi yang diperkaya oleh pengetahuan bermutu membuka kemungkinan untuk merekonstruksi cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan dan, dalam skala tertentu, bagi banyak orang.

Membaca buku-buku favoritmu itu menyenangkan. Ia sah, ia perlu, dan ia manusiawi. Tetapi berhenti di situ adalah kehilangan kesempatan. Buku seharusnya bukan sekadar cermin yang memantulkan wajah kita sendiri, melainkan jendela yang memaksa kita melihat dunia dengan sudut pandang yang belum tentu nyaman. Dari ketegangan itulah, perubahan bekerja pelan-pelan, tetapi nyata.(*)

Lubuklinggau, 5 Januari 2026

_________

Daftar Pustaka

Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

Kidd, David Comer, and Emanuele Castano. “Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind.” Science 342, no. 6156 (2013): 377–380.

Malcolm X, with Alex Haley. The Autobiography of Malcolm X. New York: Ballantine Books, 1965.

Pew Research Center. Who Doesn’t Read Books in America? Washington, DC: Pew Research Center, 2014.

Nielsen BookScan. Global Book Market and Bestseller Trends. New York: Nielsen Company, various years.

Eco, Umberto. On Literature. New York: Harcourt, 2004.

Pramoedya Ananta Toer. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Jakarta: Lentera Dipantara, 1995.

4 Comments

Tadinya agak kesindir baca tulisan ini haha, tapi setelah melihat ke diri sendiri lebih dalam, sebenarnya apa yang Bang Ben tulis sudah dilakukan. Ya, ibaratnya bertumbuh dengan membaca. Dulu waktu zaman sekolah cuma mau baca komik. Lalu beralih ke novel tipis. Lalu novel tebal. Eh kemudian icip beberapa non fiksi, lalu novel-novel yang dapat label terbaik sepanjang baca, walau…. gak semua cocok. Tapi tetap dibaca bergantian dengan buku-buku yang masuk zona comfort zone sebab pernah di satu masa stuck baca buku yang dalam setahun gak sampe baca 5 buku baru. Jadi mikirnya, masih lebih baik lebih banyak baca buku yang berada di zona nyaman ketimbang gak sama sekali.

Nah, mashook tu, Yan!

sedikit nyentil yaa Bang Benn, tapi ngga nyakitin 😄 Setuju banget kalau baca buku yang kita suka itu penting buat mulai kebiasaan membaca, tapi memang benar juga kalau kita nggak boleh stuck di zona nyaman itu terus 🫠🫠🫠

hee. thanks, Dias