(Pejabat) Punya Banyak Buku, Buat Apa?

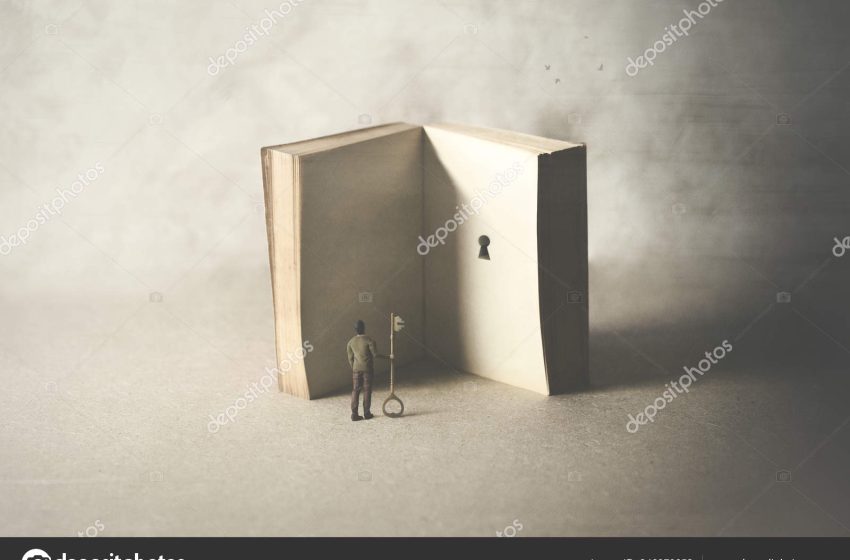

key in a book, surreal concept

Masalah muncul ketika buku hanya menopang citra, sementara realitas sosial dibiarkan retak.

Oleh Benny Arnas

______

Di zaman ketika citra intelektual mudah diproduksi, rak buku menjulang sering dijadikan penanda kelas dan kecerdasan. Banyak pejabat dan pesohor memamerkan koleksi bukunya di ruang kerja atau rumah pribadi. Foto rak buku penuh, tersusun rapi, beredar luas di media sosial. Buku tampil sebagai properti visual, bukan sebagai proses berpikir.

Pertanyaan mendasarnya sederhana namun mengganggu. Punya banyak buku buat apa jika tidak berdampak pada cara seseorang memandang penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan. Buku tidak pernah netral. Ia membawa tuntutan etis. Ia seharusnya mengubah cara melihat dunia, bukan sekadar mempercantik latar belakang foto.

Umberto Eco, penulis dan intelektual Italia, dikenal memiliki perpustakaan pribadi dengan puluhan ribu buku. Namun Eco tidak pernah menjadikan koleksi itu sebagai kebanggaan kosong. Ia menekankan pentingnya buku yang belum dibaca. Menurutnya, kita dipengaruhi bukan hanya oleh buku yang telah kita baca, tetapi juga oleh buku yang belum sempat kita baca. Kesadaran bahwa pengetahuan jauh lebih luas dari kemampuan kita memahaminya seharusnya menumbuhkan kerendahan hati.

Dari pemikiran itu lahir gagasan tentang antilibrary. Semakin banyak buku, semakin sadar kita akan keterbatasan diri. Buku seharusnya meruntuhkan ego, bukan meninggikannya. Masalah muncul ketika rak buku justru dipakai sebagai legitimasi kuasa dan citra intelektual.

Dalam praktik politik dan kekuasaan, paradoks ini berulang. Ada figur politik yang terkenal memiliki perpustakaan pribadi besar, tetapi kebijakannya tidak peka terhadap lingkungan atau kelompok marginal. Di Italia, pernah ada seorang senator yang dikenal memiliki perpustakaan pribadi berisi puluhan ribu buku kuno, dengan koleksi mencapai sekitar 20.000 volume.

Ironisnya, figur ini justru dipenjara karena keterlibatan dalam kejahatan serius. Ia tidak meninggalkan kontribusi berarti bagi masyarakat ilmiah atau budaya. Koleksi bukunya tetap berada di balik pintu tertutup dan terseret persoalan hukum serta etika asal-usul buku. Ribuan buku itu tidak pernah benar-benar hidup sebagai pengetahuan bersama.

Contoh lain datang dari dunia seni dan kolektor barang antik. Seorang kolektor seni dan buku besar di Italia memiliki ribuan buku langka, tetapi koleksi itu diselimuti tuduhan kuat tentang pengelolaan dan asal-usulnya. Koleksi tersebut tidak terbuka untuk penelitian atau akses publik. Ia lebih tampak sebagai hobi eksentrik daripada sumber pendidikan.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Banyak pejabat dan pesohor memiliki rak buku penuh, tetapi masyarakat di sekitarnya tidak pernah bisa membaca, meminjam, atau berdiskusi. Buku tidak bergerak keluar dari ruang privat. Tidak ada sirkulasi gagasan. Tidak ada dampak sosial.

Dalam kondisi seperti itu, buku akhirnya setara dengan koleksi tupperware, perabot rias, atau ornamen interior. Ia memperindah ruang dan menegaskan status sosial, tetapi tidak memiliki arah sosial. Kritik ini bukan pada kepemilikan buku, melainkan pada ketidaksesuaian antara kepemilikan dan tanggung jawab sosial.

Paradoks serupa terlihat jelas di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dikenal memiliki koleksi buku yang sangat banyak dan kerap memamerkannya di ruang kerja. Dalam berbagai kesempatan, rak bukunya menjadi bagian dari citra sebagai pemimpin yang gemar membaca dan berwawasan luas.

Namun citra tersebut berhadapan dengan kebijakan yang menunjukkan defisit empati. Ketika bencana besar melanda berbagai wilayah di Sumatera dan menelan korban jiwa serta memaksa ribuan warga mengungsi, pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional. Keputusan ini menuai kritik luas dari masyarakat sipil.

Penolakan tersebut memberi kesan bahwa penderitaan warga diperlakukan sebagai urusan administratif. Padahal status bencana nasional menentukan kecepatan, skala bantuan, dan koordinasi lintas lembaga. Buku-buku tentang kemanusiaan dan sejarah bencana seharusnya berbicara lantang di saat seperti ini.

Situasi menjadi lebih problematik ketika, di saat luka akibat bencana belum kering, Presiden justru menyerukan percepatan penanaman sawit di Papua. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran luas soal deforestasi, konflik lahan adat, dan krisis ekologis. Pengetahuan tentang lingkungan seolah berhenti di rak buku.

Di titik ini, pertanyaan tentang buku mengeras. Apa arti membaca banyak buku jika keputusan politik justru mengabaikan manusia dan alam. Apa makna koleksi ribuan judul jika kebijakan tetap memandang tanah dan hutan sebagai komoditas semata.

Buku seharusnya mempertajam kepekaan. Ia mengajarkan bahwa bencana bukan peristiwa alam semata, melainkan hasil akumulasi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang mengorbankan ekologi hanya memindahkan tragedi ke masa depan. Jika semua itu tidak tercermin dalam tindakan, buku kehilangan daya hidupnya.

Berbeda dengan itu, praktik lain juga tumbuh di Indonesia. Taman bacaan masyarakat dan perpustakaan komunitas berkembang di banyak daerah. Buku di ruang-ruang ini tidak dipamerkan. Ia dipinjam, dibaca, dan dibagikan.

Di sana, buku menjadi alat pemberdayaan. Anak-anak menemukan imajinasi. Warga menemukan bahasa untuk memahami hidupnya. Pengetahuan tidak dikunci, tetapi diedarkan.

Punya banyak buku tidak pernah menjadi masalah jika buku itu membuka diri pada publik. Bahkan koleksi pribadi bisa bermakna jika dihidupkan melalui diskusi, donasi, atau akses terbuka. Masalah muncul ketika buku hanya menopang citra, sementara realitas sosial dibiarkan retak.

Umberto Eco mengingatkan bahwa buku seharusnya membuat kita sadar betapa kecilnya diri kita di hadapan pengetahuan. Kesadaran itu tidak boleh berhenti pada intelektualitas. Ia harus menjelma menjadi empati dan keberpihakan.

Tanpa itu, rak buku setinggi apa pun tidak akan menyelamatkan kita dari kebutaan etis. Buku yang tidak mengubah sikap hanyalah benda mati. Dan kekuasaan yang memamerkan buku tetapi gagal merasakan duka warganya sedang memperlihatkan satu hal yang pahit.

Membaca tidak selalu berarti memahami.(*)

Lubuklinggau, 28 Desember 2025

_____

Daftar Pustaka

BNPB Republik Indonesia. (2021). Pedoman Penetapan Status dan Tingkat Bencana. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Darnton, R. (2009). The Case for Books: Past, Present, and Future. New York: PublicAffairs.

Eco, U. (2009). On Literature. London: Vintage.

Eco, U. (2015). How to Justify a Private Library. Paris: Bibliothèque nationale de France.

Forest Watch Indonesia. (2022). Deforestasi, Perkebunan Skala Besar, dan Konflik Lahan di Papua. Bogor: Forest Watch Indonesia.

Greenpeace Indonesia. (2023). Ekspansi Sawit dan Krisis Ekologis di Tanah Papua. Jakarta: Greenpeace Indonesia.

Kemendikbudristek Republik Indonesia. (2022). Peta dan Perkembangan Taman Bacaan Masyarakat di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press.

Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Taleb, N. N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House.

UNESCO. (2015). Memory of the World: Access to Knowledge and Cultural Heritage. Paris: UNESCO Publishing.