Baku: Yang Merindukan Keseruan

Baku di Musim Panas (Juli 2024)

oleh Benny Arnas

“Makin banyak tahu membuat tanggung jawab makin bertambah.

Sebab banyak tahu mendesakmu untuk terus bertindak.

Bukan sekadar bicara, apalagi diam saja!”

–Gagli

Laki-laki akhir 50 tahunan itu menoleh ke belakang dengan air muka masam ketika saya meminta kembalian atas 10 manat yang baru saya berikan. “Ongkosnya 8 manat, ‘kan?” konfirmasi saya dalam bahasa Inggris. Wajah Cay, fasilitator Benny Institute, yang mendampingi saya mengampu kelas menulis di Azerbaijan musim panas itu, tampak tegang. Ia mungkin mau bilang bahwa merelakan dua manat adalah pilihan terbaik ketimbang menyalakan pertengkaran dengan sopir taksi tua yang menganggap bahwa tidak menuntut kembalian ongkos dalam jumlah tak seberapa adalah hal umum di negaranya. “Masalahnya kita bukan warga Kaukasus, Cay,” gerutu saya ketika kami membahas ketegangan di taksi beberapa menit yang lalu.

Videografer 23 tahun itu sepertinya sudah paham seperti apa tabiat saya ketika ia mendapati seorang pemuda berwajah oriental terpaku lama di hadapan monumen Nizami Ganjavi. “Sepertinya dia juga penasaran dengan pengarang Layla Majnun itu, Bang,” kata Cay seraya menyiapkan kameranya. Upayanya melenturkan ketegangan saya rasanya patut dipuji.

Ternyata Cay keliru. Pemuda itu bahkan tidak tahu siapa itu Ganjavi. “Saya malah mengira dia sama seperti Tuan Besar Mao,” katanya dengan tawa lebar tanpa mengalihkan pandangan dari patung sastrawan legendaris itu. “Kamu dari Tiongkok?” Saya mengulurkan tangan untuk memulai perkenalan. Kini, giliran saya yang salah. “Darahku memang sangat Tiongkok, tapi aku sudah menyandang warga negara Prancis sejak lahir,” katanya setelah menyebut dirinya sebagai Yang Long. “Kamu bisa panggil aku Jack.” Kami tertawa, sebuah tindakan satir untuk merespons kutukan bangsa Asia Timur: harus memiliki nama bahasa Inggris demi memudahkan orang-orang untuk mengingat mereka.

“Dunia mungkin menyebutnya diktator.” Suara Jack terdengar datar. Ia masih mendongak, seperti mengira-ngira kenapa Mao tidak berjenggot seperti Ganjavi atau kenapa Ganjavi tidak sipit seperti Mao. “Tapi dunia seharusnya memiliki julukan yang berbeda untuk kasus Mao yang kompleks,” tukasnya, lalu menengok ke saya.

Tebakan saya, kompleksitas versinya adalah, paling tidak, karena dua hal akan selalu bertabrakan ketika membicarakan Mao: tangan besi dan nasionalisme yang terang. “Paling tidak, setelah Mao wafat, Tiongkok yang luas masih bersatu dan masih menyebut buku-bukunya Mao sebagai bagian sejarah yang menggembirakan. Jack kemudian membuat saya tahu bahwa Mao bukan hanya merilis Buku Merah Mao yang berisi pepatah-pepatah dari sang pemimpin, tapi juga beberapa novel yang sampai hari ini secara berturut-turut menempati lima besar buku terlaris di Tiongkok. “Injil masih dikokoh di puncak!” Ia tertawanya skeptis. “Data (bahwa Injil masih yang terlaris) itu tak terlalu orang-orang Tiongkok, baik di dalam ataupun luar negeri, yakini sebab kami melihat itu adalah upaya kesengajaan agar Mao tetap tampil sebagai manusia yang rendah hati.

Yaaaa, wajarlah Jack tertawa skeptis.

Obrolan kami sebenarnya bisa saja berlanjut, tapi Jack ternyata harus pergi ke Baku Book Center, sementara Cay sudah memberi kode bahwa ia sedari tadi terpanggang di bawah matahari Duha yang meninggi dengan tripod yang menyangga kamera di dekatnya. “Angle sana menurutku bagus.” Ia menunjuk pelataran timur monumen Ganjavi.

Kami membuat janji temu untuk bertemu di perpustakaan merangkap toko buku dan kafe estetik di pusat kota (setidaknya itu keterangan yang Jack sematkan ke tempat tujuannya siang itu), sebelum kemudian saya menunaikan salah satu “kewajiban” ketika bepergian: membuat materi-materi menulis dalam bentuk video satu menit.

Bagaimana mungkin kami membincangkan Tiongkok ketika kami tengah berada di tanah yang tak pernah kekurangan cerita dan sejarah sendiri. Bahkan, cerita dan sejarah itu menguar hingga ke belahan dunia. Begitu yang saya rasakan ketika kami membuat daftar kenapa Azerbaijan seharusnya tidak se-underrated hari ini. Nuh pernah hidup di sana, Ya’juj dan Ma’juj dipercaya bermukim di antara dua gunungnya, api abadi dari Zaman Zoroaster masih menyala, dan tentu saja ini adalah tanah air Shakespeare-nya Timur: Nizami Ganjavi.

“Kita kerap kali lebih suka mencari-cari keberadaan semut di seberang lautan daripada gajah di pelupuk mata,” gumam saya ketika, setiba di hotel, Gagli, seorang pelayan hotel paruh baya yang sedang sebat di tangga masuk pintu utama, tampaknya sedang mencari teman bicara. “Kenapa juga gajah itu harus di pelupuk mata?” tanyanya, terdengar retoris (atau skeptis?), seraya menyesap batang rokoknya yang tinggal setengah. “Itu bukan lagi dekat. Tapi terlalu dekat. Sehingga wajar kalau tidak kelihatan.” Ia mengajak saya tertawa sebelum menyadari sesuatu. “Jadi itu peribahasa dari Indonesia?”

Saya tertawa kecil. “Di sini, di negeri yang harus saya tempuh 16 jam perjalanan udara via Turki, saya justru baru menemukan kekonyolan peribahasa yang kadung kami anggap sebagai aksioma. Hei, tidakkah ini terdengar seperti bunuh diri yang konyol? Makna dari peribahasa itu ternyata membunuh peribahasanya sendiri.”

“Kupikir tidak,” Gagli menekan-nekan rokoknya yang tinggal seruas jari di asbak yang tampaknya sengaja ia bawa. “Bisa saja peribahasa itu, ketika dicetuskan oleh entah siapa itu, memang ingin mengungkapkan kebodohan seseorang yang terlalu merasa memiliki sesuatu yang besar alias gajah di pelupuk mata tadi. Ia juga menggambarkan bahwa manusia ingin mengelabui orang-orang di sekitarnya dengan mengajak mereka mencari-cari semut di seberang lautan. Tapi konyol. Ya, konyol. Konyolnya bukan karena ia gagal menyadari keberadaan gajah miliknya. Bukan. Konyolnya adalah orang-orang justru melihat gajah itu jauh lebih jelas darinya alias ia sedang bilang kalau dengan segepok manat di kedua tangannya ia justru tak punya uang sepeser pun!”

Saya diam. Salah satunya ketika menyadari laki-laki di hadapan saya ini memiliki tubuh yang kurus dan janggut yang lebat. “Anda mirip sekali dengan Nizami Ganjavi.” Entah bagaimana saya menjadi se-random itu di hadapannya.

Dia terkekeh. “Saya membaca Ganjavi. Tapi kalau boleh memilih, saya lebih suka disamakan dengan pemuka syiah yang menjadi teladan era modern.”

O, bagaimana saya melewatkannya. “Ya, ya benar!” Telunjuk saya mengayun-ayun di udara. “Anda juga sangat mirip dengan Ayatullah Khomeni.” Pemimpin spiritual yang hanya memiliki lemari pakaian, kain kafan, sebuah radio, dan apartemen tempatnya tinggal sebagai harta hingga akhir hayatnya. Khomeni sempat begitu saya kagumi sebelum kemudian saya tahu ia syiah, sebelum saya kemudian menemukan sosok kurus berjanggut lainnya: Syaikh Ahmad Yasin si Pencetus Intifadah di Palestina.

Saya tiba-tiba teringat percakapan saya dengan Jack tadi lagi. Saya pikir, di tanah yang pernah menjadi bagian dari Persia ini, tentu lebih pas membincangkan Khomeni daripada Mao. “Kamu suka berbicara dengan orang-orang se-random ini?” telunjuk Gagli secara bergantian menunjuk kami berdua yang duduk di masing-masing tepi pegangan tangga. Kami baru menyadari kalau dua-tiga orang yang naik-turun tidak membuat percakapan kami—dan mereka yang melintas—terganggu.

Saya mengangguk. “Menyenangkan rasanya menemukan banyak kejutan dari percakapan-percakapan acak seperti ini. Seperti barusan. Pagi tadi ….” Kan, saya akhirnya bercerita tentang Jack.

“Tapi tentu tidak semuanya mengasyikkan, bukan? Kamu tahu adda?”

Aha! Mata saya membelalak. Saya mengangguk. Istilah itu pertama kali saya temui ketika membaca banyak tentang India. Khususnya Kolkata. Tidak seperti Athena dan Florensia yang menyala—sekaligus meraya—kan ilmu pengetahuan d(ar)i panggung pidato dan karya seni, kegeniusan Kolkata yang kacau justru dibangun dari percakapan ngalor-ngilur tanpa rundown–dan-teks-pidato di pinggir jalan, kafe, pasar, atau bahkan tempat menunggu kendaraan umum. Bagi Kolkata, ilmu pengetahuan tidak mesti dinyala-rayakan dalam ruang kelas, seminar, lokakarya, laboratorium, atau studio kreatif. Ide-ide cemerlang yang sesungguhnya seharusnya memercik dari obrolan lepas yang memberikan hak bagi setiap cara pandang, cara bicara, termasuk satir, sarkasme, dan skeptisisme, untuk bersuara. “Biarkan semua bertemu. Lalu chaos. Adda punya mekanisme sendiri untuk menyaringnya menjadi santan. Sehingga setiap orang yang pulang dari adda bisa mengakui pendapat orang lain tanpa membawa trauma karena diabaikan, Gagli menambahkan. “Saya suka bagaimana Eric Weinner menyebut adda telah melahirkan (atau membuat?) Rabindranath Tagore dan Jagadish Bose memiliki sepasang kemampuan dahsyat yang menjadi ciri genius: mengabaikan yang tidak perlu, dan menangkap yang diabaikan orang awam,” saya menimpali.

“Tidakkah saat ini kita sedang adda?”

Saya mengerenyitkan dahi. Sepuluh meter di hadapan kami, taksi lalu-lalang. Di antara kami, tamu hotel lalu-lalang. Di telinga kami, suara-suara yang disebabkan oleh berbagai aktivitas juga lalu-lalang. “Kalau bukan karena kecakapan mengabaikan dan menangkap, mungkin kita tidak akan berbincang selama ini, Gagli.” Kami sama-sama tertawa puas. “Memang menyenangkan memuji diri sendiri ya, Benn.” Lalu tawa kami berputar ke kanan sampai tombolnya mentok.

“Selama beberapa hari di sini, kau menangkap adda di Baku?” Gagli seperti ingin menguji saya.

Saya ingin mengatakan kalau terlalu dini untuk membuat kesimpulan dan menandai kebiasaan, sebelum Khomeni dari Baku itu seperi meminta konfirmasi. “Tidak, ‘kan?”

“Mungkin belum,” saya mencoba diplomatis.

“Katakan saja.” Ia lebih terdengar meminta daripada mendesak.

“Ketika saya membeli persik dan delima di alun-alun kemarin, penjualnya merasa perlu bertanya apakah saya sunni atau syiah?”

Mata Gagli menyala. “Nah?”

“Bagaimana adda bisa dimulai dengan pertanyaan tertutup?” seru saya. Ah, alih-alih merendah, saya kembali ke nature asli saya: antusias dan sok tahu.

“Privacy seperti pisau bermata dua,” Gagli ingin mengeluarkan sebatang rokok dari kantong kemeja seragamnya, sebelum memasukkannya kembali. “Ia bisa merayakan sekaligus menghilangkan diri sendiri.”

Saya diam. Saya ingin dia meneruskan. “Nyalakan saja rokoknya,” kata saya. Sebuah kode bahwa saya punya cukup waktu untuk ngobrol.

Ia tidak melakukannya, malah melanjutkan kata-katanya. “Aku pernah membaca,” suaranya berdesis. “Kalau percakapan yang bermutu, sebagaimana adda, tidak semuanya harus berisi argumentasi yang berujung pada mencari solusi.”

Saya mengangguk. “Sebab …” saya, sebagaimana biasa, tergelitik menambahkan, “argumentasi seharusnya berorientasi progress, bukan solusi.”

“Di mana kamu membacanya?”

Saya manggedikkan bahu. “Tapi saya yakin saya pernah membacanya. Saya tak mau mengambil kreditnya. Bahkan dari anonimitas.”

“Bahkan anonimitas itu tidak eksis. Anonimitas itu, sebagaimana benua yang dulu jumlahnya hanya lima, adalah luaran dari kurangnya pencarian.”

“Riset?”

Gagli tertawa.

“Orang-orang Azerbaijan tak mau terlalu serius dengan kata itu.”

“Oh ya?”

“Mungkin minyak membuat kami merasa tak harus banyak mencari, sebagaimana kamu yang menyebut Azerbaijan kurang mempromosikan diri. Kupikir ini memang pilihan pemerintah kami. Yang kemudian menjadi pilihan kami.”

“Ada apa dengan pemerintah kalian?”

“Tidak ada.” Tapi ia tertawa. “Yang jelas nama bandara dan landmark Baku diambil dari nama pemimpin kami.”

Saya mengangguk-angguk. Mata kami beradu.

“Kamu tentu sudah tahu bagaimana tetangga jauh kami, Turkmenistan, punya Rukhnama yang ditulis Saparmurat Niyazov dan … “ ia menggali-gali lapisan wawasannya. Sementara itu, saya mencoba mengingat-ingat kitab campur aduk karangan Niyazov itu karena merupakan gabungan dari bimbingan spiritual/moral, otobiografi dan sejarah. Bahkan juga mencakup cerita dan puisi, termasuk yang dibuat oleh penyair Sufi Magtymguly Pyragy.

Saya takjub. Gagli adalah mutiara yang saya temukan dari adda di Baku ini.

“Rafael Trujillo!” Ia baru saja berhasil menemukan nama presiden Republik Dominika itu dalam kepalanya. “Laki-laki itu bahkan mengubah nama gunung tertinggi di negaranya dengan namanya.”

Aha. Saya paham sekarang. Rukhnama dan Trujilo menurut saya adalah contoh yang tidak main-main. Selintas lalu Rukhnama, sebagaimana Mao dengan buku merahnya, adalah upaya Niyazov menanamkan filosofi semireligi untuk negaranya. Dan Trijulo yang mengubah Gunung (Picu) Duarte menjadi Picu Trujilo sama konyolnya dengan Niyazov yang menggelari diri sendiri dengan Turkmenbashi alias Bapak Turkmenistan tak lama setelah ia memenangkan pemilu pertama di negara tersebut pada 1992. Kita tahu, Mikael Hem membuat daftar ambisi Turkmenbashi dengan sangat gamblang dan menggemaskan dalam Kanskje jeg kan bli diktator En handbok sebagai berikut: bandara di Ashgabat dengan Suparmaut Turkmenbashi; Kradsnovodsk, kota di Teluk Kaspi berubah jadi namanya; muncul parfum dengan nama sang ambisius dan vodka aneka merek memasang fotonya di botolnya; dan yang tak kalah konyol adalah sebuah meteorit yang jatuh di negara itu pada 20 Juni 1998 pun dinamai gelar sang presiden! “Tapi …” saya memberi jeda, “saya pikir Azerbaijan tidak sampai pada level mengerikan seperti itu.”

“Kreativitas hanya hidup dengan bahagia di negara-negara yang demokratis dengan tanda kutip. Tanda kutip itu bisa kautandai sebagai penghargaan atas perbedaan pemikiran atau jomplangnya kesejahteraan, bebas saja. Tapi … kekacauan di Uttar Pradesh atau kemacetan di Jakarta tah berhasil melahirkan kebebasan berekspresi yang seru, bukan keteraturan yang membosankan seperti di Eropa atau di tempat kami.”

“Tapi, dorongan alamiah masyarakat Baku untuk memberontak itu kentara sekali terlihat ketika kita naik bus.” Saya mengulum senyum. Gagli mengerti. Tapi ia sepertinya ingin mendengar lebih banyak. “Dulu, ketika saya kuliah di Padang, saya syok mendapati bus-bus (di) kota (yang terkenal religius itu) memutar lagu remiks dengan sangat keras sehingga kendaraan umum itu menjelma jadi diskotek berjalan. Meskipun begitu, busnya tidak seugal-ugalan di Baku. Oh, tidak. Saya mengoreksi, lebih tepatnya menambahkan: sopir taksi di Baku pun sama ugal-ugalannya!” Saya ingin mengatakan bahwa sopirnya juga tidak mau mengembalikan dua manat saya, tapi saya tak ingin dicitrakan sosok pelit yang gagal beradaptasi dengan kebiasaan setempat!

“Itu dia!” Baru kali ini suaranya meninggi. “Gejolak itu kalau sudah terakumulasi, akan menjadi gerakan juga akhirnya.”

“Anda mau mengatakan Azerbaijan tidak baik-baik saja?”

“Tidak ada yang baik-baik saja. Apalagi selamanya.”

Lalu saya teringat diktum dalam cerita. Karakter takkan pernah (atau “tak boleh”) berada dalam situasi nyaman berkepanjangan. Agar tidak jatuh kita harus mengayuh, kata Einstein yang mengumpamakan hidup seperti bersepeda. “Dan siapa yang mau melintas di jalur itu-itu saja!” kata Gagli seperti memotong solilokui saya. “Aku,” Gagli menerawang ke pohon-pohon maple yang rimbun di musim panas, “kalau tumbuh di negerimu belum tentu bekerja di hotel seperti ini, sebagaimana kamu kalau tinggal di Azerbaijan bisa saja kamu menjadi abdi negara yang menyebalkan. Tapi siapa bisa mundur ke belakang. Sampai di sini, imajinasi adalah alat terbaik untuk mengalami. Yang bijak akan beroleh pelajaran, yang kekanak-kanakan akan merutuk berkepanjangan.”

“Apa yang kausesali dalam hidupmu?” Saya mungkin terdengar sok tahu. Tapi … saya yakin, ia tahu kalau saya sedang merasakan ratapannya.

“Aku ingin membaca lebih banyak buku. Menulis banyak pepatah. Ini karena, setiap kali pulang ke Yanar Dag, aku kerap ditanya banyak urusan oleh sanak kerabatku.”

“Lalu?”

“Kamu tahu, setelah kita makin banyak tahu, urusannya bakal panjang? Setidaknya bagi kami. Makin banyak tahu, membuat tanggung jawab bertambah. Apa itu? Tahu itu harus diiringi tindakan. Previlege to know artinya have duty to act! Bukan sekadar bicara, apalagi diam saja!”

Dalam versi lain, saya mendengar, selisih antara potensi dan amal sama dengan dosa. Tapi ternyata Gagli bukan ingin mengatakan itu. Atau setidaknya bukan hanya ingin mengatakan itu, melainkan, “Pengetahuan itu bukan diukur dengan menunjukkannya, tapi dengan kemampuan untuk mengubah.” Lalu ia mengaitkan Azerbaijan yang belajar dari Rusia dan Inggris yang silih berganti menanamkan pengaruh cukup besar setelah mereka lepas dari Persia. “Kami tidak akan menjadi negara yang stabil kalau tidak berhasil memerah semua luka-luka hingga darahnya mengering. Menyisakannya akan membuat infeksi, busuk, dan membuat derita yang berkepanjangan.”

Mendengar kisah itu, ditambah dengan pelajaran yang Gagli simpulkan, saya mengerti betapa pentingnya “tindakan”. Itu juga yang membuat Azerbaijan menjelma jadi negara yang tak banyak gejolak. Meski punya kisah asmara nan menyayat hati antara Layla dan Qais, Azerbaijan tak tertarik jadi Kota Romantis layaknya Paris. Meski kaya minyak, ia tak terobsesi sebagaimana Niyazov di Turkmenistan atau Duvalier yang mengubah Zaire menjadi Kongo atau Mswati II yang melahirkan keturunan-keturunan yang menghabiskan uang negara di Amerika dan Prancis. Di negeri ini, jarak antara mimpi dan realitas itu cuma tindakan.

Keesokan harinya, di Baku Book Corner, saya dan Cay sedang menikmati latte di lantai dua kafe perpustakaan yang, kata Jack, estetik, ketika mata saya menangkap seorang perempuan sebaya saya, dengan salah satu kaki jenjangnya dilipat di atas yang lain, rambut bergelombang yang dibiarkan tergerai berombak, dan riasan tipis di sudut lantai yang sama dengan saya, sedang mengangkat tinggi-tinggi bacaannya setara dagu sehingga saya dengan jelas bisa melihat judul yang tertulis di sampul.

Saya tak punya cukup nyali untuk menyapanya, namun ketika saya dan Cay sedang membuat konten video tentang peran perpustakaan dalam membangun bangsa yang literat, ia juga terlihat di rak karya klasik. Kumpulan puisi Dehname karya Ismail Khatai tampak menarik perhatiannya. Sepertinya ia seorang dosen ketika beberapa remaja, saya tebak mereka mahasiswi tingkat awal, menemuinya. Mereka berbincang dalam bahasa Inggris. Menarik. Telinga saya refleks menjalankan fungsinya dengan optimal. “Action kills procrastination. Everytime,” katanya. Sepertinya ia sedang sebal dengan para mahasiswa yang gemar sekali mengarang alasan, padahal masalahnya bukan pada kesibukan dan keterbatasan, melainkan kegemaran menunda-nunda! Saya suka.

“Tidak ada yang mudah kalau kau terus melamun dan menghafal mantera ajaib untuk membereskan tugas kuliahmu,” suaranya tegas, meski berbisik. “Ya, memang nggak enak. Emang banyak kesalahan dan revisi yang terus dicoret membuat kita sakit hati. Tapi, ini hidup!”

Oh, ketiga gadis yang sedang menghadap itu sepertinya mahasiswa asing—atau bisa saja bukan (tebakan si sok tahu tentu layak diragukan!). “Lagi pula,” ia rupanya belum selesai, “kalau kau masih bisa merasakan sakit, artinya kau masih hidup!”

Ketiga gadis itu tertawa kecil. Tapi, mereka lupa kalau sang dosen sedang tidak bercanda.

“Dan kalau kau bisa merasakan derita orang lain, artinya kau manusia.”

Mereka membungkuk dan salah satunya mengucapkan terima kasih dan menyebut nasihatnya barusan sangat bagus.

“Itu bukan kata-kata dosenmu ini.”

Tapi, para mahasiswi Gen Z itu sepertinya tak mampu menangkap apa yang sebenarnya ingin sang dosen sampaikan.

Ah, kalau para mahasiswi itu sadar. Sang dosen sebenarnya bukan sedang marah, tapi membagikan hikmah. Saya curiga, dia adalah seorang stoik. “Jangan-jangan mereka tak tahu kalau ungkapan tentang derita itu adalah milik Ali Syariati.” Saya lancang mengambil kursi di hadapannya ketika ketiga mahasiswi tadi sudah hilang di balik pintu kaca perpustakaan Saya tak ingin memberinya kesempatan untuk mengkritisi kelancangan saya dengan mengulurkan tangan seraya menyebut nama dengan embel-embel penulis dari Indonesia. “Saya menunggu karya-karya Khatai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau … Dehname sudah punya versi bahasa Inggrisnya?”

Ia tersenyum, tapi tidak menjawab. “Bahasa Inggrismu bagus. Kamu sudah pesan kopi?”

Lihat, membicarakan Dehname menjadi jalan pintas untuk sebuah perkenalan acak seperti ini. Kalian, kalau sudah bepergian, saya sarankan, cobalah cara ini. Tidak semuanya berhasil, tapi persentase kegagalannya kurang dari 25 persen! “Tadi saya sudah …”

“Kamu pasti belum mencoba cappucino kafe ini, ‘kan?” potongnya percaya diri.

Lima menit kemudian, ketika kopi susu itu diantar pelayan, perempuan itu memulai “ceramah” tentang penyair cum pejuang Azerbaijan itu. Ismail Khatai, katanya, mengalami masa kecil yang tragis dan sadis. “Di usia satu tahun, ia sudah menjadi saksi (meski beberapa sumber tak persis menyebutnya “menyaksikan” karena anak pada umur segitu belum mampu merekam) pembunuhan ayahnya oleh Aq Qoyunlu. Tahu Aq Qoyunlun?”

Sebagai pengagum Ganjavi dan Khatai, saya refleks mengangguk. Aq Qoyunlu adalah konfederasi suku Turkoman Sunni yang menguasai wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Turki Timur, Armenia, Azerbaijan, Irak Utara, dan Iran dari tahun 1378 hingga 1501. Mereka juga dikenal sebagai Suku Turkoman Domba Putih. Bah, bagaimana bisa percakapan ini diantar oleh sebuah pembukaan yang serius?!

“Khatai menghilang hingga enam tahun lamanya. Namun, term menghilang, oleh banyak kalangan dianggap tidak pas. Khatai dianggap sengaja bersembunyi dari musuh-musuhnya di istana Mirza Ali, yang setia kepada Safawi. Dalam persembunyiannya, Khatai belajar banyak hal. Dalam beberapa literatur, semangat belajarnya digambarkan seakan-akan ia ingin menjadi polimatik. Namun, sebenarnya tidak demikian. Khatai memang genius, tapi tidak seobsesif itu. Ia lebih banyak menekuni militerisme hingga ke tulang-tulangnya. Bayangkan, pada usia 12 ia berhasil menggulingkan pemerintahan dan duduk di takhta tertinggi Dinasti Safawi. Al Fatih pun tidak seakleretarif ini naik takhta di Era Turki Utsmani, bukan?”

Saya memilih no comment. Benar saja, reaksi saya membuatnya agresif. “Benn,” suaranya meninggi. “Kamu mau mendengar lebih banyak?”

“Kita kenalan dulu.”

Dia tertawa. Menertawakan diri sendiri lebi tepatnya. Seraya memainkan rambut berombaknya yang tergerai ia menyebut empat suku kata: Ayla Gharab. “Maaf, saya terlalu bersemangat sampai lupa memperkenalkan diri.”

“Apa yang ingin Anda katakan?” Saya mencoba mencari benang merah pengantarnya tentang penyair yang hidup satu masa dengan Shakespeare itu. “Bahwa Khatai adalah hero karena keberhasilannya mengambil alih wilayah Kaukasus, sebagian Asia Tengah, Afghanistan barat, dan Iran saat ini; atau Anda fokus pada konteksnya: Azerbaijan merindukan Khatai-Khatai yang baru,” saya melirik buku puisi sang penyair di tangannya.

“Yang kedua,” jawabnya cepat. “Bahwa kami butuh riak. Sebagaimana syarat kebahagiaan, kami butuh keseruan. Tapi … apa mau dikata, Negara ini tak seperti dulu.”

“Tapi gaya matsnawi masih populer,” pancing saya.

“Apa hubungannya?” Lalu ia tertawa lagi dan, seolah tak mau dianggap gagal mendapatkan konteks, ia buru-buru berkata, “Itu tidak masuk dalam perhitungan. Matsnawi cuma kalah dari Quran dan Hadits di Iran. Di wilayah bekas bagiannya seperti Azerbaijan ini, Matsnawi memang meninggalkan jejaknya, menancapkan pengaruhnya, tapi …”

“Bukan sebagai karya Rumi tentang cinta yang merepresentasikan agama itu sendiri,” tebak saya.

Ayla mengangguk yakin. “Melainkan cinta yang indah dan berguna bagi kehidupan manusia yang bahagia.”

“Lalu,” saya memulai seruputan pertama. Ayla benar, cappuccino-nya enak. “Ketika Khatai merilis Dehname, apa artinya?”

“Hmm,” giliran Ayla juga menyeruput cappuccino-nya yang tinggal setengah. “Dehname jelas dianggap sebagai salah satu genre Matsnawi pertama dalam literatur Azerbaijan. Khatai menulisnya pada usia 20 tahun,” Ayla mengangkat buku bersampul gelap di tangannya. “Bayangkan,” pandanganya menyapu langit-langit kafe, “seorang pemimpin perang menulis syair yang indah. Tidakkah itu sama dengan sipil dengan semangat prajurit di medan perang!

“Dehname, sebagaimana arti literalnya dalam bahasa setempat, adalah sepuluh surat, berisi sepuluh surat cinta antara seorang pemuda yang sedang jatuh cinta dan kekasihnya. Ada lebih dari 1400 bait dalam puisi itu. Kita tentu sudah bisa menebak, puisi-puisi itu penuh cinta dan sangat tasawufiah. Namun, tidak begitu dengan Dehname. Lebih tepatnya tidak persis begitu. Puisi cinta ala Khatai, meskipun berisi pujian kepada Imam Ali dan padisyah, juga kaya dengan puisi rakyat dan dastan alias narasi epik lisan yang tak banyak hadir dalam Matsnawi-nya Rumi.

“Sebagaimana karakter karya zaman itu, Dehname diterbitkan secara independen. Ya, independen,” Ayla memberi penekanan khusus pada kata sifat itu. “Bukan indie seperti tren belakangan.”

“Indie yang vanity,” saya menimpali. “Ngaku independen, padahal hanya kebelet punya karya dengan cara membayar percetakan yang tak memiliki sistem dan pola kuratorial yang bermutu.”

“Sekarang aku percaya kalau kamu penulis, Benn.”

Saya tersenyum. Terima kasih. Lalu menyeruput cappucino kembali.

“Saya pikir, Shakespeare pun keimpungan kalau dibandingkan dengan Khatai.” Beginilah saya. Dipuji sedikit, mulai dapat angin untuk unjuk isi kepala. “Bahkan situs ibu negara Azerbaijan, Mehriban Aliyeva, juga mengulas tentang Shah Ismail Khatai.”

“Benar.”

Khatai dianggap memberi landasan terbentuknya negara Azerbaijan yang bersatu dan mengangkat bahasa Turki ala Azerbaijan sebagai bahasa resmi negara. Sebagai seorang pemimpin, Khatai memenangkan banyak peperangan, namun kalah dalam pertempuran dengan Kekaisaran Utsmaniyah pada 1514 di Chaldyran. Usai kekalahannya ini, ia menghentikan ekspansi militernya dan menghabiskan masa hidupnya untuk mengembangkan kebudayaan dari negaranya hingga wafat pada 1524 di usia 37 tahun. Itu adalah informasi yang saya kumpulkan setelah membaca banyak hal terkait Azerbaijan setelah sponsor menyetujui pembiayaan keberangkatan Benny Institute ke Baku tiga bulan sebelum acara.

“Kamu mencuri-dengar percakapan saya dan gadis-gadis yang datang dengan kepala yang kosong tadi?”

“Saya juga menyaksikan,” jawab saya cepat. “Dan menjadi modal kelancangan saya tadi.”

Ayla tertawa. “Kamu pasti 40 tahun?”

“Kamu benar.”

“Tapi tampak sepuluh tahun lebih muda.”

“Hiburanmu sudah tidak ada nilainya, Ayla,” saya tertawa.

“Saya tak mau dianggap salah menebak,” tawanya lebih lebar lagi, tapi ia, mungkin karena sudah terbiasa berada di perpustakaan, bisa mengontrol volumenya.

“Kamu melihatku sebagai dosen yang killer?”

Saya diam sejenak, sebelum berkata, “Saya suka bagian, acts kill procrastination.”

“Aku bisa saja menyebut kreditnya. Tapi mahasiswi-mahasiswi itu peduli apa?”

“Kamu sepakat bahwa, banyak hal dalam hidup ini, seperti memberikan ilmu dan pendidikan, kadang kala kita harus menepikan empati?”

Ayla mengangguk-angguk. “Sekarang aku paham maksudmu.”

“Kamu gagal menjadi cerdas kalau tidak bisa menangkap subteksku,” saya mengulum senyum.

“Kita,” Ayla menurunkan kaki kanannya yang sedari menyilangi paha kirinya, “kadanglah menganggap pendidikan itu tentang mendapatkan ilmu semata. Hmm, begini. Saya bukan mau bilang, bahwa banyak orang tak peduli pada prosesnya. Bukan. Saya mau bilang bahwa, kadang kala kita bahkan tidak tahu seperti apa proses yang baik itu. Akhirnya, karena tidak mau bergumul dengan tebakan-tebakan yang belum tentu membuat proses transfer ilmu itu menjadi lebih baik, kita pun berhenti memikirkannya. Kita pun kembali pada, misalnya bahwa mengajar itu harus tulus; bahwa menuntut ilmu itu harus sabar; bahwa proses mendapatkan berkah itu tak ubahnya dengan upaya menyerap petuah ulama di majelis ilmu: dengar dan tertiblah.”

“Padahal?”

“Belajar itu sama seperti hidup. Apalagi bagi orang-orang Azerbaijan yang kadung nyaman di zona aman.”

Sepertinya saya akan menyukai percakapan ini.

“Hidup itu tak pernah memberikan kita ‘kesempatan’ untuk aman dan nyaman. Pun dalam proses belajar. Pembelajar harus senantiasa diganggu. Tak ada kursi malas depan TV dan tak ada juga waktu bermain catur di teras yang menghadap ke taman hijau. Mereka harus bisa menyerap hikmah di tengah itu semua. Pelajaran terpenting didapat dari mengalami, dari mendapatkan sendiri saripati, bukan dengan kepraktisan yang memanjakan lainnya.”

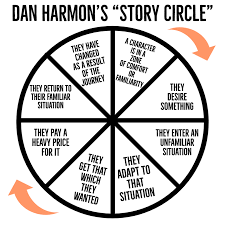

Ayla baru saja mengonfirmasi teori cerita Dan Harmon yang saya dalami tiga tahun terakhir, termasuk ketika saya harus mempersiapkan materi “Menulis untuk Kebahagiaan” dalam Forum Group Dicussion yang diinisiasi sebuah kampus di Cirebon. Saya, di antara guru dan dosen filsafat, membentangkan materi tentang bagaimana (membaca) fiksi membantu kita menandai kehidupan. Lebih tepatnya, setiap babak dalam kehidupan. Sehingga, simpulan yang bisa saya tawarkan adalah: membaca fiksi bukan hanya melentingkan imajinasi kita, tapi lebih dari itu: membuat kita memiliki pribadi yang matang. Sebenarnya saya bisa mengganti “matang” dengan “bijaksana”. Tapi, saya pikir, term kedua sering sekali didekatkan dengan urusan spiritualitas. Sementara matang menurut saya adalah sebuah kondisi yang yang dibutuhkan untuk menghadapi hidup dengan tenang. Sederhananya, mereka yang membaca fiksi dengan intens dan benar (ya, benar, sebab kalau tidak benar, aktivitas membacanya hanya akan berhilir pada mengisi waktu luang dan kesenangan sementara!) akan menjadi sosok yang tidak reaktif dan panikan.

Bagi Harmon, manusia takkan pernah nyaman berada dalam kondisi nyaman. Kita bagaimanapun akan berusaha keluar dari kenyamanan dengan berbagai cara. Biasanya eskapisme itu akan disulut oleh gangguan dari luar, kejadian yang menimpanya, atau masa lalu orang-orang yang sakit hati kepadanya. Namun, kalau kita merenungkan kegelisahan Gagli tentang pengetahuan yang membanjiri kepalanya, manusia ternyata bisa keluar dari kenyamanan yang sedang tengah ia miliki dengan cara menjadi skeptis terhadap diri sendiri. Manusia bisa menciptakan gangguan dari dalam diri mereka sendiri.

Kembali ke siklus cerita ala Harmon. Babak kedua alias konsekuensi dari kenyamanan yang diganggu (baik dari luar atau dalam diri) tadi adalah lahirnya keinginan. Setelah ini, kata Harmon, segalanya akan bergulir dan membentuk siklus. Babak ketiga adalah situasi tidak biasa yang mengadang karakter, babak keempat menempatkan karakter tak punya pilihan selain beradaptasi, babak kelima karakter mendapatkan apa yang ia rilis di babak kedua namun ia harus bersiap menyambut babak keenam yang sangat mengerikan: kehilangan hal yang lebih besar. Babak ketujuh, ia akan berusaha berdamai dengan kehilangan dan mulai merenung untuk masuk ke babak delapan alias terakhir yaitu menjadi “orang yang baru”. Di sini, segalanya berakhir sekaligus kembali berputar sebab kenyamanan yang baru tidak nyaman berlama-lama berada di zona nyaman. Meminjam Socrates: “Hidup yang tak diuji adalah hidup yang tak latak dihidupi!” Atau mengutip Charlie Kaufman, “Jangankan tokoh dalam cerita, pembaca pun takkan betah berhadapan dengan cerita tanpa krisis. Audiens mungkin akan datang kepada (ceritamu), tapi mereka takkan tinggal lama sebab cerita tanpa konflik takkan punya apa-apa untuk memproduksi moral.”

“Khatai menciptakan plot hidupnya sendiri,” Ayla tiba-tiba mengejutkan saya. “Kita sebenarnya bisa seperti Khatai, seekstrem Khatai. Tapi kita kadung tersirap oleh mantra dan pesona kenyamanan yang sebenarnya semu, yang sebenarnya tak pernah ada.”

Ingatan saya serta-merta melayang ke bagian peristiwa di Baku ini, yang tentu saja sangat saya syukuri. Kenapa saya tidak berjumpa lagi dengan Jack? Mungkin karena pertemuan kami takkan menawarkan excitement. Kenapa saya terus diganggu oleh perangai sopir taksi tua itu? Mungkin, sebagai penulis, saya didesak untuk segera menuliskannya (dan sekarang, skena itu jadi pembukaan catatan perjalanan ini, bukan?)

“Orang-orang di Baku lebih suka kalau kita membayar mereka dengan dolar,” terang Brilli, ketua perhimpunan pelajar indonesia di Azerbaijan yang masa jabatannya baru berakhir Juli 2023 itu. Ketua panitia gelaran kelas menulis saya di Baku itu seperti mau bilang, “Mereka mungkin bisa tetap hidup dengan manat dalam dompet, tapi dengan dolar di tangan, mereka takkan kehabisan alasan untuk menerbitkan keinginan.” Ya, perempuan-perempuan berdarah Turki di Baku yang tampil lalu-lalang tanpa jilbab adalah mimesis yang lain atas mereka—dengan gen yang sama—di belahan bumi yang lain: yang mungkin saja “lebih pas” kalau menggunakan jilbab atau lebih awam kalau berabaya. “Hati-hati saja,” kata Brilli. “Mereka bisa memasang tarif taksi atau harga buah semaunya kalau kau kelihatan bangga sebagai turis.” Sebuah nasihat yang umum, apalagi kami sudah mengalaminya. Namun, kami tak bisa mengerti bahasa Azerbaijan dalam sehari agar kami berhasil menutupi identitas turis kami, protes saya lalu tertawa. Brilli ikut tertawa. Namun saya mendengar ia bilang, “Nikmati saja, Bang. Tar dapat sendiri jalan keluarnya.” Tidak. Justru saya sedang mendengar Brilli bilang, “Abang sedang jadi tokoh utamanya. Jangan khawatir, cerita ada di tanganmu. Ke mana Abang bergerak, ke situlah keseruan akan menyertain!” Akh, asik sekali!

Dan benar! Kami tahu ternyata, menggunakan dolar adalah masalah. Adalah sumber keseruan. Alih-alih menyelamatkan, kami malah jadi sasaran mark up aneka harga. Kami akhirnya lebih memilih membeli buah di supermarket daripada ke penjual di pinggir jalan. Upaya ini anggap saja sebagai cara saya sebagai karakter utama untuk beradaptasi dengan lingkungan baru sebelum kemudian bergumul dengan masalah-masalah yang seharusnya dibawa enjoy aja! Terakhir, mengunduh aplikasi taksi daring adalah keniscayaan agar urusan kami ke sana-sini makin sat-set. “Kecuali ingin merasakan sensasi bus Baku yang grudak-gruduk,” kata Brilli ketika ia mengajak kami untuk membeli muratbe, buah (biasanya stroberi atau ceri) yang ditambahkan madu dan dibiarkan dalam waktu beberapa lama dalam stoples sehingga menjadi selai dengan tampilan buah yang masih utuh. “Orang-orang Baku biasa ngemil muratbe dengan minum teh,” kata gadis 23 tahun itu ketika saya bertanya tentang cara makan muratbe yang umum di Azerbaijan. Mulanya, saya pikir, sebagaimana umumnya, muratbe akan dioleskan ke roti. “Budaya Azerbaijan adalah minum teh, Bang,” seloroh Brilli. “Dan ngemil muratbe ya muratabre aja, tanpa roti atau roti cane!.”

“Kenapa?”

Brilli tak bisa menjawab. Namun hari terakhir di Baku, kami berpapasan dengan Gagli yang akan kembali ke Yanar Dag. “Jadi kamu tidak lagi bekerja di sini?” saya menggamit tangan laki-laki itu. Tiba-tiba saya merasa kehilangan. Atau … lebih tepatnya, seperti merasa ada yang hilang. Padahal, malam itu saya dan Cay akan bertolak ke India. “Sudah hampir tiga puluh tahun saya tidak adda dengan teman-teman di desa. Adda terbaik adalah sesedikit mungkin menyediakan menu di meja. Cukup teh dan muratbe. Dan itu cocok untuk orang-orang tua sepertiku.”

Aku ingin memodifikasi kata-katanya menjadi, “Orang-orang bijaksana, ketika berkumpul, tak perlu banyak kudapan. Cukup muratbe untuk menetralisasi kepedihan dan teh kelat agar kemenangan tidak menyakiti yang lain.”

Di pesawat, Cay mengatakan bahwa kami sejatinya bisa mengunjungi tempat tinggal Nabi Nuh atau mengintip Tembok Ya’juj Ma’juj, menyaksikan api abadi kalau saja waktu kunjungan kami sedikit lebih panjang. Saya ingin menyela, meski tak jadi, bahwa saya justru berharap bertemu lebih banyak Gagli, ingin belajar bahasa Azerbaijan agar bisa mengajari sopir taksi lokal tentang menghargai hak orang lain (meski dua manat!), atau bertemu dengan turis yang suka membaca seperti Jack dan Ayla. Perjalanan sejatinya bukan hanya upaya menambah koleksi lanskap dalam ingatan.

Kalau pengarang Bamby Cahyadi dalam “Pengarang Lolipop” mengatakan bahwa cara terbaik menikmati perjalanan adalah dengan membiarkan dirimu tersesat, Azerbaijan membuat kutipan itu terdengar belum selesai. Ya. Tersesat? Tersesat di mana?

Tersesat di tengah adda, di antara orang-orang acak yang air kreatif percakapannya memercik ke mana-mana, memperkaya jiwa, dan membuat kita menghargai bahwa keacakan, ketakterdugaan, ketiba-tibaan, ketanparencanaan, adalah, mengutip Harmon, bahan baku siklus cerita yang seru tiada tara.

“Masih di Baku?” Ayla mengirim pesan suara. “Aku menunggumu di SAHiL malam ini.”

Saya tahu restoran merangkap bar itu punya steak terbaik di Azerbaijan. Tapi Allah sayang sekali kepada saya. Saya terbayang cantik dan elegannya wajah Alya ketika mengetik permintaan maaf bahwa kami baru saja mendarat di Delhi. “Pertemuan kita, bolehkah saya menuliskannya?” pinta saya, juga dengan rekaman suara. “Sudah saya duga,” balas Ayla cepat. “Sembunyikan saja nama keluarga saya. Kadang mereka tak cukup matang melihat kebutuhan seorang sapioseksual seperti saya.”

Saya ingin bersujud syukur, tapi sekuriti imigrasi sudah berteriak dan meminta saya segera menghadap petugas: seorang perempuan paruh baya yang mirip sekali dengan … Ayla Gharab.(*)

Kuala Lumpur–Kairo, 2–3 Desember 2024

3 Comments

Reading your stories is always a pleasure. You have a style that I can’t express. It’s a twisted style of language but full of meaning. Harus full konsentrasi untuk membaca buah penamu. Well done. Bagus sekali 🌟🌟🌟🌟🌟

Saya harus mengernyitkan dahi untuk terus menikmati tulisanmu. Walau begitu, aku tak main cepat-cepat menyelesaikan bacaanku.

Saya harus mengernyitkan dahi untuk terus menikmati tulisanmu. Walau begitu, aku tak main cepat-cepat menyelesaikan bacaanku.